「高校探究プロジェクト」では、2022年度、5校の実践連携校とともに「私たちの探究をつくろうプロジェクト」を立ち上げ、高校生が、自分たちの学びについてどう感じているかやどうしたいと思っているかを聴く交流会やイベントを実施してきました。

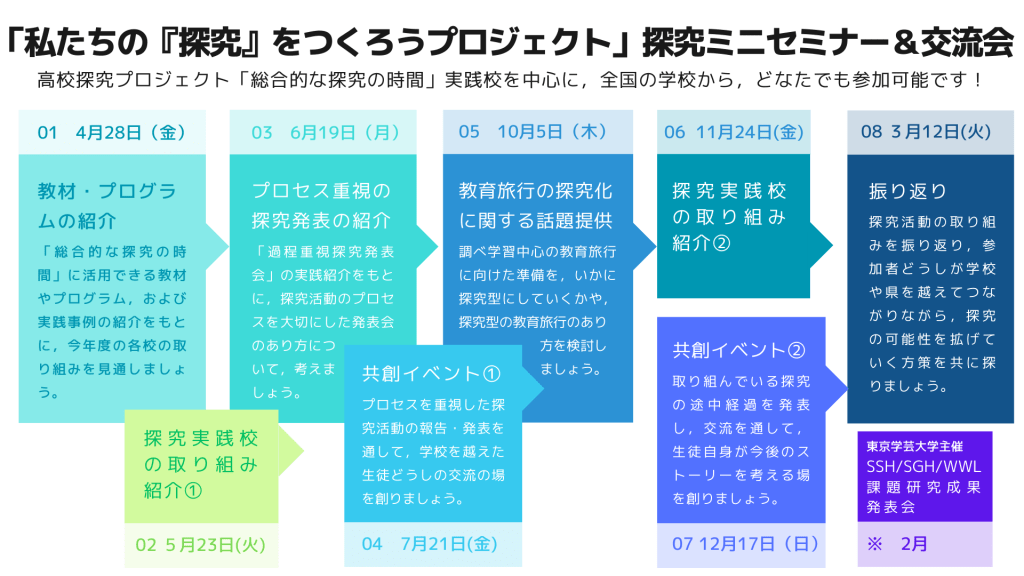

2023年度より、実践連携校を中心に、全国のどの学校からでも、どなたでも参加可能な「探究ミニセミナー&交流会」を定期的に開催します。探究的な学びの実装化・充実に向けた情報共有・交流の場としていきます。

第1回 教材・プログラムの紹介 4月28日に開催しました!

開催報告はコチラをクリック!!

「総合的な探究の時間」に活用できる教材やプログラム、および実践事例の紹介をもとに、今年度の各校の取り組みを見通しましょう。

**開催概要**

開催日時:2023年4月28日(金)16:00~17:00

参加費:無料

形式:Zoomによるオンラインセミナー

【プログラム】

15:50 Zoom開設

16:00 本セミナーの目的・概要説明

16:10 話題提供

話題提供者:「合同会社あしたの学校」CEO 吉田悠馬氏(慶応義塾大学)

COO 岡田羽湖氏(国際基督教大学)

テーマ「探究学習とは何か。〜視座の高さから探究を紐解く〜」

・自己探究で自分と社会の接続を知る

・探究のテーマを追求し、自分ごと化、我々ごと化する

16:30 質疑応答

16:40 話題提供をもとに交流

※ブレイクアウトルームにて対話

16:55 全体共有・まとめ

17:00 クロージング

※終了後に、質疑応答の時間を設定する予定です。

**開催報告**

4月28日に、定員を超えるお申込みをいただき、第1回を開催しました。

話題提供者のお二人は、青森県のご出身で、高校生の時に「第14回日本の次世代リーダー養成塾」に参加したことがきっかけで、都会と地方の教育格差の解消を目指した学生団体を立ち上げられました。

高校時代の視座の上げ下げによる探究活動の取り組みを中心に、昨年の夏に設立された「合同会社あしたの学校」における「総合的な探究の時間」の教材開発や学校支援についてご紹介いただきました。

最後に、「みなさんの学校における探究活動は、視座を上げる探究ですか?視座を下げる探究ですか?」と投げかけていただき交流の時間に入りました。

1時間の開催でしたので、ブレイクアウトセッションの時間は短かったのですが、全体交流時にチャットに多くのコメントが寄せられ協議も盛り上がりました。終了後のアフタートークにも多くの方に残っていただき、大変有意義な交流会となりました。

<参加者のご感想>

・高校生の魅力的な探究活動が卒業と同時に終わってしまう例も多いですが、卒業後も問題意識を持ち続け、社会の中で活動しているお二人に刺激をもらいました。(高校教員)

・探究活動の成果だけではなくプロセスの大切さ、モチベーションを保つ視座の上げ方下げ方、勉強になりました。ただ、どうやったらここまでの探究になるのか、考えさせられました。(高校教員)

・視座を上げる、下げるという観点が新鮮でした。一般入試にチャレンジする進学校にいらっしゃったからこそその大変さが伝わってきました。高校での学びを大学やその後でも継続していけるような動機づけも必要だと思いました。(一般)

・地方には子どもたちが様々なことに挑戦できる環境が少ないと改めて気付かされました。また、高校時代の探究活動で多様な方と出会ったことで視座が高くなり、大学生になった今も自分の人生という探究を続けられているのだと感じています。どこにいても子どもたち一人ひとりが「気になる」「楽しい」「面白い」「好き」と思えるものに"とりあえず"挑戦し、自然と視座を変えていける探究学習を生み出していくにはどうしていくべきなのか、探究を探究していきたいです。(大学生)

・探究活動では、地元の「よさ」にも目を向けられるようにすることが必要だとも感じました。また、ChatGPT等、調べれば分かる便利な世の中になったことを踏まえると、自分を分析し、課題を見つけ、解決を目指す探究活動には大きな意義があり大切にしていきたい活動だと思いました。(大学生)

・意見交流のお話をお伺いして、教員も生徒と一緒の目線で探究していくことに大変共感しました。一方で、授業をどのように探究的にしていけばよいかが今後の大きな課題であり、今年度のワークショップを通して学んでいきたいです。(高校教員)

・探究活動において、生徒に対してどのようなアプローチを取るかはよく話題になりますが、このような場に参加する教員を増やしていく、このような話題に関心を持つ教員を増やしていくことについて話せたらいいなと思いました。(高校教員)

ニュースレターVol.21に、当日の様子を掲載しておりますので、ご覧ください。

第2回 探究実践校の取り組み紹介① 5月23日に開催しました!

開催報告はコチラをクリック!!

開催日時:2023年5月23日(火)16:00~17:00

参加費:無料

形式:Zoomによるオンラインセミナー

【プログラム】

15:50 Zoom開設

16:00 本セミナーの目的・概要説明

16:05 話題提供 テーマ「行政や地域企業と連携した探究の取り組み方」

話題提供者:兵庫県立柏原高等学校 土元 優一 先生

東京都立篠崎高等学校 唐仁原 友紀 先生

16:35 質疑応答

16:40 話題提供をもとに交流

※ブレイクアウトルームにて対話

16:55 全体共有・まとめ

17:00 クロージング

**開催報告**

最初に話題提供者の兵庫県立柏原高等学校 土元先生から、企業や地域との連携の変容について、学校の組織体制の具体、接続者としてのコーディネーターの重要性などをお話いただきました。続いて、地元の企業や行政との連携における素敵な活動事例をご紹介いただきました。大人の押し付けになると、用意された枠組みの中での活動となってしまい、生徒の活動もワクワクから遠ざかると話されたことが印象的でした。さらに、「連携したいと考えているのは生徒ですか?」「ワクワクする授業デザインですか?」と投げかけがありました。

次の話題提供者は、東京都立篠崎高等学校 唐仁原先生でした。今年度から、各学年の探究活動を進めるための「探究部」という独立した分掌ができ、唐仁原先生を含む2名体制で取り組んでいる校内体制についてお話いただきました。運営をされる担任の先生方と、どんな企業とタイアップしていくかについて議論し、連携企業等と生徒の間に探究部が入って進めておられるとのことで、行政や企業のかかわりについて具体的にご教示いただきました。生徒の発表をもとに6観点で評価し、フィードバックしていただくことで、生徒の探究活動が1サイクルで終わるのではなく、次のサイクルに入っていけるよう関わっていただいているとのお話が参考になりました。

1時間開催のためブレイクアウトセッションの時間は短かったのですが、ひとつのブレイクアウトルームでは、学習教材を開発されている企業の方と意気投合された先生も見られ、今後の展開を楽しみにしているところです。また、終了後のアフタートークでは、話題提供者の先生方の本音を聞かせていただくことができ、大変有意義な交流会となりました。

プロジェクトとしても、高校の探究活動に関心を寄せていただき、高校生と連携して社会課題に取り組んでみたいと考えておられる民間企業の方が多くいてくださることに改めて気づく機会でもありました。

<参加者のご感想>

・高校での具体的な実践のお話が聞けて大変勉強になりました。探究学習が高校生にとってより身近で自分事として考えられるかということが学びのポイントであり、そのためにはテーマ設定が重要なのだと思いました。(大学生)

・行政や企業とのコラボはやりたいと思うものの、なかなか難しいと感じていたので、今回のセミナーで何か知恵をいただければと思って参加しました。ですが、むしろそれに固執する必要はなく、学校の実状に合わせながら探究学習を進めていくことが大切なのではと感じました。やはり、「何をやるか」ではなく「何のためにやるか」を重視し、新しい取り組みによってその目標が達成されない、ということにならないように気を付けていきたいと思いました。(高校教員)

・貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。もっと質問をしたかったので、この企画の第2弾、第3弾を実施いただければ大変ありがたいです。私は、教育委員会という立場で、現場の先生方のご負担を軽減し、生徒たちに探究的な学びを届けるために、企業や行政とつなぐコーディネーター的な役割をしたいと思っています。今日、参加して多くのヒントが得られました。(指導主事等)

ニュースレターVol.22に、当日の様子を掲載しておりますので、ご覧ください。

第3回 プロセス重視の探究発表の紹介 6月19日に開催しました!

開催報告はコチラをクリック!!

「過程重視探究発表会」の実践紹介をもとに、探究活動のプロセスを大切にした発表会のあり方について、考えましょう。

**開催概要**

開催日時:2023年6月19日(月)16:00~17:00

参加費:無料

形式:Zoomによるオンラインセミナー

【プログラム】

15:50 Zoom開設

16:00 本セミナーの目的・概要説明

16:10 話題提供

「過程重視探究発表会・交流会」の実践紹介

-定時制「総合的な探究の時間」全国大会・交流会の取り組み-

話題提供者:宮崎県立宮崎東高等学校 定時制課程夜間部 教諭 西山 正三 先生

16:30 質疑応答

16:40 話題提供をもとに交流

※ブレイクアウトルームにて対話

16:55 全体共有・まとめ

17:00 クロージング

**開催報告**

話題提供者の宮崎県立宮崎東高等学校定時制課程夜間部の西山正三 先生より、探究活動の成果を発表する大会はいろいろあるが、結果だけではなく、生徒がどのように探究活動に取り組めたか、探究活動の過程を発表する場がないとのことで、「定時制における過程重視の探究発表会」を開催された経緯をお話しいただきました。また、生徒が探究の過程を通して学んだことをどのように見取るのか、評価の方法についても、ルーブリック等をご提示いただきました。

その後、各ブレイクアウトルームに入っていただき、西山先生のお話しをもとに、感想を共有し、「探究の過程重視」に関わる「問い」をつくっていただきました。全体共有の場では、ファシリテーターの山本先生、小松先生に、みなさまからの「問い」を取り上げていただき、西山先生を中心に、意見共有・交流を行いました。最後に、現役高校生に発言していただいたおかげもあり、終了後のアフタートークにも多くの方に残っていただき、大変有意義な交流会となりました。

<参加者のご感想>

・「過程を重視する」「探究ほとんどが失敗に終わるもの」というお話を伺い、頭でわかっているつもりでいても、ついつい結果につながるように生徒に声掛けをしてしまっている自分があるように感じました。定時制と全日制の私立の女子高では生徒に違いがあるものと思いますが、それぞれの生徒が一生懸命に取り組める仕掛けを教員がしていかなければならないと強く思いました。西山先生の総合探究に対する取り組み姿勢が一番印象に残るセミナーでした。

・最後まで参加してとても良かったです。西山先生のお話はもちろんですが、参加された先生や高校生のご意見や問いがとても参考になりました。今後も、教員との意見交換はもちろん、高校生や異業種の方々とも交流できる場があったら嬉しいです。

・転勤当初は孤軍奮闘された西山先生の内容をお聞きでき、やはり探究に意識がある教員が汗をかき、それを校内で浸透させていく流れが県外でもあるなと感じました。持続可能な組織作りについては、どの研修に参加しても出てくるテーマなので、やはりこれは永遠の課題なのかなと思いました。

・「総合的な探究の時間」で、学校全体の体制をどのように構築していけばよいかという悩みは、どの学校でも同じだと感じました。様々な学校での試行錯誤やその成果・課題、成功例や失敗例などの事例を地域を越えて共有することで、探究活動がよりよいものになっていくのではと感じました。

・高校生の話がとてもよかったです。教員としては、生徒の生の声が聞けたことは大きいと感じています。

ニュースレターVol.23に、当日の様子を掲載しておりますので、ご覧ください。

第4回 共創イベント① 7月21日に開催しました!

開催報告はコチラをクリック!!

共創イベント in Summer~バーチャルポスターセッション~

詳細はこちらをクリック!!

高校探究プロジェクトでは、今年度4月から「総合的な探究の時間」に関わって「探究ミニセミナー&交流会」を開催してきました。6月19日に開催した【第3回】では、宮崎県立宮崎東高等学校定時制課程夜間部の西山正三 先生より、「過程重視探究発表会・交流会」のご実践を紹介していただきました。

参加者された先生方からの「過程重視の発表会は、本当に素晴らしいコンセプトだと感じました」「『過程を重視する』『探究のほとんどが失敗に終わるもの』、頭ではわかっているつもりでいても、ついつい結果につながるように生徒に声掛けをしてしまっている自分があるように感じました」「生徒と先生方との関わりに大切なことはやはり『対話』である!」「多様な学校、多様な生徒、そして多様な先生も巻き込む企画を期待しています」といったお声を頂戴しております。

これらの声をうけて、7月21日(金)に、探究過程を重視した「共創イベント in Summer」~バーチャルポスターセッション~を開催します。学校や地域、立場や年齢を越えた探究の交流の場をともに創り出しましょう!

高校生のみなさん、探究の現状や悩みを聞かせてください。成果報告ではなく、「こういう探究をしようと思っているんですけど、どう思いますか?」「このような問いでよいと思いますか?」といったお悩み相談的な発表こそ大歓迎です!それをもとに、他校の高校生をはじめ、他校の先生、大学生、大人などなど、さまざまな人たちと対話しましょう!

個人発表、グループ発表のいずれでもOKです。形態は、ポスター発表のみになります。ポスターといっても、スライド1枚(パワーポイント1枚、Word A4横など)でOKです。

高校の先生はもちろん、高校生の探究活動に関わっている方、関心がある方、どなたでも、アドバイザー・サポーターとして、ぜひご参加ください。高校の先生方、校内でご案内をお願いします!

◆こんな方を募集しています!

・「探究活動」の現状やプロセスを報告・発表してくれる高校生

・「探究」に関心がある、「探究活動」に取り組んでいる高校生

・ 高校生の「探究」を応援したい大学生・大学院生、教職員、保護者、社会人等

** 開催概要 **

■開催日時:2023年7月21日(金)14:00~16:00

■開催方法:オンライン開催

※ 通信環境の良い場所からパソコンでご参加ください

■参加費:無料

** タイムスケジュール **

13:30 受付開始・操作確認

14:00 本イベントの目的・概要説明

14:10 「わたしたちの探究をつくろうプロジェクト2023」開会宣言

14:15 ポスターセッション&参加者交流(3~4サイクル)

15:50 今後に向けて

16:00 クロージング

開催日時:2023年7月21日(金)14:00~16:00

開催方法:オンライン開催

※ 電波の良い場所からパソコンでご参加ください

参加費:無料

◆こんな方を募集しています!

・「探究活動」の現状やプロセスを報告・発表してくれる高校生

・「探究」に関心がある、「探究活動」に取り組んでいる高校生

・ 高校生の「探究」を応援したい大学生・大学院生、教職員、保護者、社会人等

**開催報告**

本イベントは、成果の発表会よりも、探究過程での対話のほうが教育効果が高いという認識のもとで企画しました。当日は、MetaLifeというサービスを利用したバーチャル空間で、ポスター発表会を開催しました。北は北海道、南は宮崎、さらにはシアトルからも高校生の参加・発表があり、学校や地域・国境、立場や年齢を越えて、探究過程を交流する場を創り出すことができました。

西村リーダーが、「ポスター発表では、発表者の発想を膨らませることが目的なので、活動報告を聞いて、積極的にコメントしていただきたい。質疑応答を通して、多様な見方・考え方、多様な価値観に触れてほしい。これからの探究活動を進めるエネルギーにしてほしい。」とイベントの趣旨を説明し、その後、発表者の高校生による開会宣言とともにスタートしました。

当初はバーチャル空間での発表に対する不安の声もありましたが、アバターで移動することやポスターブース内ではカメラを介した対話もでき、楽しみながら交流していただけたようです。今回のイベントを通して、参加者(発表者以外)の姿勢や、発表者に対する質問力・コメント力・アドバイス力が、かなり重要になる、参加者の質問やコメントの“質”が高ければ高いほど発表者が得られるものも大きくなるといったお声もいただき、新たな課題も見えてきたと思っています。今後開催する「探究ミニセミナー&交流会」にも高校生を含む多くのみなさまにご参加いただき、共に考えていければと考えております。

<参加者の声>

・これまでの発表は、“完成版”といったものがほとんどでした。本校生徒が発表する場合も、一通りの活動が終わった後のまとめの発表となっていました。今回、途中経過であったり、悩み事を発表しあったり、まさに“過程”の部分における発表だったことはとても効果的に感じられました。(高校教員)

・素晴らしいイベントだと思います。最初は緊張感があったものの、実際の発表のようにコミュニケーションをとることができました。結論を押し付け過ぎず、かつ、フワッとしただけのコメントにならないよう、気を付けながら意見をお伝えしました。私(質問する側)にとっての方が勉強になった気がします。(高校教員)

・高校生とフラットな議論や対話ができるのがよかったです。探究の“過程”のなかで、どのようにして困りごとを乗り越えたのか、「乗り越え方」についてもっと情報交換できると嬉しいです。(高校教員)

・成果発表ではない発表の機会を、いろいろな立場の方を含めて実施するのはなかなかないので、貴重な機会でした。バーチャルでの開催も含め、いろいろ勉強になり参加できてよかったです。(一般)

発表してくれた高校生の声やアドバイザーからの高校生へのエールは、ニュースレターVol.24にたっぷり掲載しておりますので、ぜひ、ご一読ください。

※昨年度の「私たちの『探究』をつくろうプロジェクト」のイベントはコチラから

第5回 教育旅行の探究化に関する話題提供 10月5日に開催しました!

開催報告はコチラをクリック!!

調べ学習中心の教育旅行に向けた準備を、いかに探究型にしていくかや、探究型の教育旅行のあり方を検討しましょう。

**開催概要**

開催日時:2023年10月5日(木)16:00~17:00

参加費:無料

形式:Zoomによるオンラインセミナー

【プログラム】

15:50 Zoom開設

16:00 本セミナーの目的・概要説明

16:10 話題提供:

「教育旅行の探究化」に向けた取り組みの紹介

-旅行・観光を学びのツールとした探究型の教育プログラムづくり-

話題提供者:

有限会社おきなわ教育ラボ 取締役 神部 愛 氏

近畿日本ツーリスト 名古屋教育旅行支店 原田 慎也 氏

16:30 質疑応答

16:40 話題提供をもとに交流

16:55 まとめ

17:00 クロージング

※終了後に、質疑応答の時間を設定する予定です。

**開催報告**

はじめに、有限会社おきなわ教育ラボ 取締役の神部氏から修学旅行をサポートする立場として、教員と旅行会社の営業マンとの間で、修学旅行の目的等について共通理解がなされているか、また、誰にとっての「よい」修学旅行プランなのか?各校で、デザインできる余地はもっとあるのではないか?という問題提起をしていただきました。そして、今夏に教育旅行の営業担当者を対象として実施された「学校支援コーディネーター研修会」をご紹介いただきました。

次に、その研修会に参加された原田氏から、グループで立案された修学旅行プランや研修を通しての感想をお話しいただきました。プランの立案にあたっては、学校の教育目標に照らして、修学旅行の目的や身に付けてほしい力を設定し、タビマエ、タビナカ、タビアトでのプログラムや学びを深める視点をご説明いただきました。そして、よりよい修学旅行とは何かを、学校の先生方、旅行会社の方、地域の方、保護者の方と探究し続け、子供たちのためにつくっていきたいとお話しいただきました。

全体交流時には、現地での体験を通じて得られる学びの価値や、修学旅行で学びを終わらせるのではなく、そこで得た学びを日頃の学習活動につなげていく重要性が話されました。また、参加者の方から多くの意見が寄せられ、修学旅行で探究的な学びを実現するための様々なかたちや実現する際の壁、そしてそれらの壁を越えるための共創の必要性が話されました。終了後のアフタートークにも多くの方に残っていただき、大変有意義な交流会となりました。

<参加者のご感想>

・学校行事や学習において、全てを教師が決めて、教師から与えられた問いを考えるのではなく、生徒が主体的に企画し、自分たちの問いを考えることができると良いのではないかと思います。また、修学旅行にも、生徒それぞれの興味関心を深める活動を取り入れられたらもっと楽しいものになるのではないかと思いました。(高校生)

・修学旅行を如何に探究活動に活用するかということに対して、多様な工夫があることを知り心強く感じました。今後の本校での探究活動・修学旅行に活かしていきます。(高校教員等)

・修学旅行の行先にあまりこだわらなくてもいいかという気になりました。それよりも、生徒が何を学びたいか、生徒に何を学んで欲しいかが大事だと気づきました。(指導主事等)

・「修学旅行は子供のため」という言葉が何度か挙がっておりましたが、子供たちが興味のないことを強要されてもうまくはいかないと思います。出発点は、子供たちは何に興味があるのか、何が楽しいのか、にあり、まずそれを子供たちと先生方が共有することが必要なように思います。教育関係者ではない者にも門戸を開いていただき、とてもうれしく思っております。保護者となり残念に思ったことに、学校に保護者が先生を応援する機会がない、という事があります。「共創」と言える状態ではないと感じています。教育の場は、もっと多くのいろいろな立場の人たちで「共」に作っていけるようになると良いなぁと思っております。(会社員等)

第6回 探究実践校の取り組み紹介② 11月24日に開催しました!

開催報告はニュースレター Vol.28 をご覧ください!!

本プロジェクトでは昨年度、実践連携校とともに「私たちの探究をつくろうプロジェクト」を立ち上げ、高校生が、自分たちの学びについてどう感じているかや、どうしたいと思っているかを聴く交流会やイベントを実施してきました。

今年度より、探究的な学びの実装化・充実に向けた情報共有・交流の場として、全国のどの学校からでも、どなたでも参加可能な『探究ミニセミナー&交流会』(全8回)を定期的に開催しています。

第6回は実践連携校のお二人の先生から、実践事例を紹介していただきます。今回話題提供していただく、立命館慶祥高等学校 関根康介先生と昭和女子大学附属昭和高等学校 瀬尾 淳先生のご実践は、生徒たちの探究を深める工夫にあふれています。お二人の先生のご実践をもとに、ここまでの各校の取り組みを振り返り、今後の探究的な学習の参考にしていただく1時間にしたいと考えています。

「総合的な探究の時間」に関わる先生方だけではなく、地域の方や教育産業の方々のご参加をお待ちしております!高校生や大学生の参加も大歓迎です!!

**開催概要**

開催日時:2023年11月24日(金)16:00~17:00

参加費:無料

形式:Zoomによるオンラインセミナー

【プログラム】

ファシリテーター:開智国際大学教育学部 山本勝治、国際基督教大学教養学部 小松万姫

15:50 Zoom開設

16:00 本セミナーの目的・概要説明

16:10 話題提供

1. 課題設定を最終目標にした探究と生徒の自由な発想を促すしくみ作りの試み

話題提供者:立命館慶祥高等学校 関根康介 先生

2. 地域との協働ーサービスラーニング ー

話題提供者:昭和女子大学附属昭和高等学校 瀬尾 淳 先生

16:30 質疑応答

16:40 話題提供をもとに交流

※ブレイクアウトルームにて対話

16:55 まとめ

17:00 クロージング

※終了後に、質疑応答の時間を設定する予定です。

11月24日に開催しました。

当日の様子や参加者から頂戴したご感想をニュースレターVol.28に掲載しております。

第7回 共創イベント② 12月17日に開催しました!

開催報告はニュースレターVol.30をご覧ください!!

探究の共創 in Winter

高校探究プロジェクトでは、今年度4月から「総合的な探究の時間」に関わって『探究ミニセミナー&交流会』を開催してきました。

第7回は共創イベント②として『探究の共創 in Winter』を対面開催いたします。

第1部は、ワークショップ「私たちの『探究』を共創しよう」です。

分科会にわかれ、テーマに則して、学びの当事者である高校生の声を聴きながら、何を目標に、どのような取り組みをしたいか・できるか等について対話し、高校における『探究』の姿を探ります。 ぜひ、対話したいテーマを申し込みフォームよりお聞かせください。

※事前にご準備いただくものは特にございません。

<分科会>(仮)

A 探究の共創

①教育旅行 ②地域課題 ③企業等との連携 ④不登校生や小規模校での探究 等のテーマにわかれて 『探究』の姿を探ります。

B 高校生による教育研究

高校生による教育研究の発表をもとに『探究』の意義や在り方を探ります。

C 主権者教育・性教育等

教育における現代的な諸課題を切り口にして『探究』の姿を探ります。

第2部は、ポスターセッション「探究過程を交流してマイストーリーを創ろう」です。

ポスター発表は「自分にはなかった考えや自分とは異なる価値観に触れ、発想を膨らませたり、研究の位置づけ・方向性を明確にしたりすること」を目的とし、探究しているテーマへの想いや現在までの経過を伝え合い、交流します。

今夏に開催した共創イベント「バーチャルポスターセッション」で、「探究過程」を重視したポスター発表をもとにした交流が大変好評だったことから、リアルでの開催に至りました。(夏のイベントの様子の記事は https://g-tanq.jp/archives/9675をご参照ください。)

高校生のみなさん、ぜひ、探究を進めている過程でのあなたの学びや悩みを聞かせてください。いろいろな立場の方との対話を通して、あなたならではの探究の道筋・マイストーリーを見いだす場にしたいと考えています。形態は、ポスター発表のみ(スライドを並べるだけでも可)ですが、個人発表、グループ発表のいずれでもOKです。グループの場合、代表者がお申し込みをお願いします。

さまざまな発表、多くの高校生のご参加をお待ちしております。

◆高校生以外に、こんな方の参加をお待ちしております!

第1部、第2部ともに、どなたでも参加可能です。先生はもちろん、高校生の探究活動に関わっている方、「探究」に関心がある方、高校生の「探究」を応援したい大学生・大学院生、保護者、社会人等、どなたでもご参加ください。「探究の共創」に向けて対話しましょう!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

** 開催概要 **

■開催日時:2023年12月17日(日)第1部:10:00~12:00 第2部:13:00~15:00

■開催方法:対面開催

■開催場所:東京学芸大学 芸術館および西4号館(西講義棟)W110・W301・W302教室

(東京都小金井市貫井北町4-1-1)

※下図のキャンパスマップをご確認ください。

■参加費:無料

■主催:東京学芸大学 高校探究プロジェクト

※お問合せ先:高校探究プロジェクト事務局 g-tanq@ml.u-gakugei.ac.jp

** タイムスケジュール **

<第1部>

9:45 受付 ※受付場所:西4号館W110

10:00 オープニング、趣旨説明

10:15 グループ結成・アイスブレイク

10:30 ワーク

11:30 全体共有

12:00 第1部終了

昼食タイム

<第2部>

12:30 受付 ※受付場所:芸術館

ポスター発表者準備

13:00 開会宣言

13:10 ポスター発表の目的・流れの説明

13:20 ポスター発表①(Aの発表)

13:40 ポスター発表②(Bの発表)

14:00 フリータイム・休憩

14:10 ポスター発表③(奇数の発表)

14:30 ポスター発表④(偶数の発表)

14:50 閉会宣言

15:00 クロージング

■発表(高校生)、参加(発表以外)の申込を締め切りました。

※ 発表、参加のお申し込みをされた方に、12月14日(木)に詳細をご連絡しました。

ご連絡が届いていない方やポスター発表について何かありましたら、事務局にお問い合わせください。

※第1部には、特にご準備いただくものはございません。

当日は、100名以上の方にご参加いただき開催することができました!

イベントの様子や発表者・参加者の声などを、ニュースレターVol.30に掲載しております。

※ 東京学芸大学主催 SSH/SGH/WWL課題研究成果発表会

開催日時:2024年2月23日(金)

今年度の案内や詳細はこちらからご覧ください。

第8回 振り返り 3月12日に開催しました!

本プロジェクトでは昨年度、実践連携校とともに「私たちの探究をつくろうプロジェクト」を立ち上げ、高校生が、自分たちの学びについてどう感じているかや、どうしたいと思っているかを聴く交流会やイベントを実施してきました。

今年度より、探究的な学びの実装化・充実に向けた情報共有・交流の場として、全国のどの学校からでも、どなたでも参加可能な「探究ミニセミナー&交流会」(全8回)を定期的に開催してきました。

昨年12月に【第7回】として対面開催した「探究の共創 in Winter」では、全国から、高校生をはじめ、教員・指導主事等・一般企業の方など、多くのみなさまにお集まりいただきました。第1部の「ワークショップ」や第2部の「ポスターセッション」を通して、学校や年齢・立場を越えて対話する価値、探究活動の成果だけではなく、プロセスにおける想いや悩みを共有・交流する意義を大人たち以上に、高校生が深く実感してくれている様子がうかがえ、「多様な考えや価値観にふれあう共創の場」を創り出すことができました。

参加してくれた高校生から以下のような感想をいただきました。

・同じ高校生でも教育環境が異なっていたり、テーマひとつとっても、大学生や先生方、会社員は異なった見方をしていたりすることに気づき、まだまだ自分の知ってる物事の範囲はとても狭く、外に出て対話しないと得られないものがあるのだと感じました。

・いつも考えていた「探究って何だろう」という疑問や探究に対する考えも共有することができた。今まで探究に対して前向きに取り組めていなかったが、探究に対して疑問を持ち、行動できている事が探究だと考えを改めることができた。

本セミナーの最終回となる【第8回】では、このような学びの当事者である高校生の声をもとに、『探究の共創』をどのように進めていきたいか、進めていけるのか、について学校や県、立場を越えてともに考える機会としたいと思います。

高校生や先生方はもちろん、高校生の探究活動に関わっている方、関心がある方など、みなさまのご参加をお待ちしております!

12月の共創イベントにご参加いただいたみなさま、当日の感想やその後について、お聞かせいただきたいと思いますので、ぜひ、ご参加ください!またお会いできるのを楽しみにしております!

**開催概要**

開催日時:2024年3月12日(火)16:00~17:00

参加費:無料

形式:Zoomによるオンラインセミナー

【プログラム】

ファシリテーター:開智国際大学教育学部 山本勝治、国際基督教大学教養学部 小松万姫

15:50 Zoom開設

16:00 本セミナーの目的・概要説明

16:10 「探究の共創 in Winter」を振り返って

16:25 ブレイクアウトルームにて対話

テーマ:立場を越えた対話の価値・意義、『探究の共創』について

16:45 全体交流

16:55 まとめ

17:00 クロージング

※終了後に、質疑応答の時間を設定する予定です。

3月12日に開催しました!

当日の様子は、メルマガ等で配信いたします。